2024.09.06 議会からのお知らせ

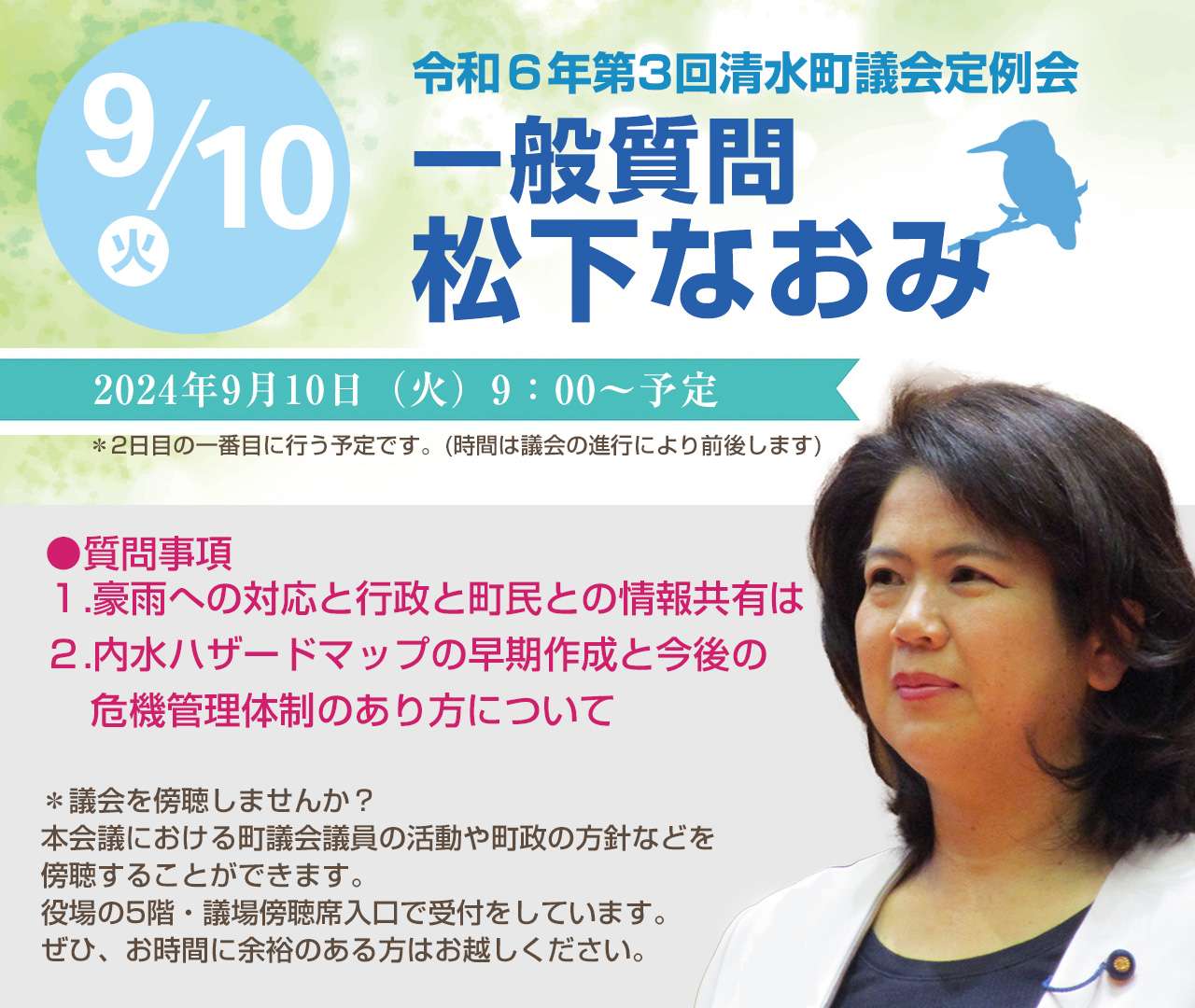

令和6年第3回清水町議会定例会・9月10日(火)9:00〜 一番目に登壇します!

令和6年第3回清水町議会定例会の第9日:9月10日(火)の一番目に一般質問を行います。

質問事項(標題)

1.豪雨への対応と行政と町民との情報共有は

2.内水ハザードマップの早期作成と今後の危機管理体制のあり方について問う

質問要旨(詳細)

本年6月18日に発生した豪雨により、南保育所周辺道路は冠水し、保護者が園児を迎えに行けなくなった。また、災害時の避難所に指定されている沼津商業高等学校では土砂崩れが発生した。町としてどのように判断し対応したのか、行政と町民との情報共有は適切だったのかを問う。

1-① 町内の冠水と土砂崩れの状況とその原因は。

1-② 町は上徳倉・中徳倉地区の冠水どのように把握したのか。

1-③ 冠水区域の情報発信をどのように行ったのか。

1-④ 帰宅経路に浸水区域を通らなければならなかった児童生徒がいたと聞いたが、小中学校が帰宅指示を出した時に今回の浸水区域の情報は伝えられていたのか。

1-⑤ 浸水が想定される地区に対し、新たに土のうステーションが設置されたことは評価するが、土のうの数は想定される浸水に対応できる十分な数が設置されているのか。

1-⑥ 土のうステーション設置について、区長や地域住民への周知方法は。

「自助・共助・公助の連携で安全で安心してくらせるまち」を目指す上で、今後も起こりうる豪雨や台風に対し、浸水が想定される区域と避難行動に役立つ情報を町民へ提供し、日頃からの備えと防災に対する意識を高めるために内水ハザードマップの早期作成が必要と考える。今後、町はどのように対応していくのか伺う。

2-① 日頃からの備えと防災に対する意識を高めるために内水ハザードマップの早期作成が必要と考えるが町の考えは。

2-② 過去の浸水実績は地元住民へのヒアリング等により情報を補強できる場合がある。その際に、避難時に障害となる地点等の情報も聞き取り、避難すべき区域と避難所とともにわかりやすく示すことが有益であると考えるが、町では住民からの意見聴取(ワークショップ等)を行う考えがあるのか伺う。

2-③ 内水ハザードマップの作成・公表にあたっては、必ずしも対象区域一律の条件で、浸水シミュレーションを活用した内水浸水想定区域を作成する必要はなく、また、部分的に作成したものであっても、 早期に公表することを優先し、住民に配布する等の対応を行うことが有効であると考える。該当する地域のみ別途内水ハザードマップを作成し、住民に配布する等の対応の考えはあるのか。

2-④ 国土交通省では浸水の危険性がある地域に浸水センサを多数設置し、リアルタイムにその状況を把握する実証実験を実施している。 本町でも実証実験に参加する考えは。

2-⑤ 今後起こりうる想定外の災害に対し、危機管理担当課であるくらし安全課の人員や災害対応に係る職員配置をどのように考えるのか。また、危機管理体制を掌握する危機管理課の設置や専門知識を有する自衛官OBなどの危機管理専門担当の設置の考えは。

9月9日(月)9:00〜

1.大濱 博史

①町の未来を担う人づくりの礎となる学校教育により一層の支援を

2.花堂 晴美

①GIGAスクール構想の今後の展望は

②「認知症になっても安心して暮らせるまち」の実現を目指して早期発見と早期対策について問う

③民生委員・児童委員の役割と活動の実態について問う

3.野田 敏彦

①学校給食費の負担軽減策について問う

②カスタマーハラスメントの実態及び対応策について問う

③公共施設の防犯カメラ設置について問う

4.向笠 達也

①選挙における投票環境の充実と投票率向上について

5.海野 豊彦

①災害時における防災井戸の調査、検討の進捗状況は

②WEB版ハザードマップ導入に関する調査、研究の進捗状況は

③指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)設置の考えは

6.森野 夏歩

①小中学校の特別教室へエアコンの設置を

②こども家庭センターについて問う

9月10日(火)9:00〜

7.松下 尚美

①豪雨への対応と行政と町民との情報共有は

②内水ハザードマップの早期作成と今後の危機管理体制のあり方について問う

8.吉川 清里

①公共施設の町民利用は無償に

②豪雨時の内水被害対策は

9.松浦 俊介

①職員の誰もが意欲・能力を発揮できる働き方の実現を

一般質問通告書(pdfファイル760KB)

*町議会の傍聴について

町議会は、町民の皆さんの意思を行政に反映させる機関です。年4回の定例会を中心に町民の負託に応えるべく活動をしていますが、本会議における町議会議員の活動や町政の方針などを傍聴することができます。

本会議を傍聴される方は、役場の5階・議場傍聴席入口で受付をしていますので、手続きをして入場してください。傍聴席は28名分の席があります。一人でも傍聴することができます。団体で傍聴を希望される場合は、事前に議会事務局に連絡してください。